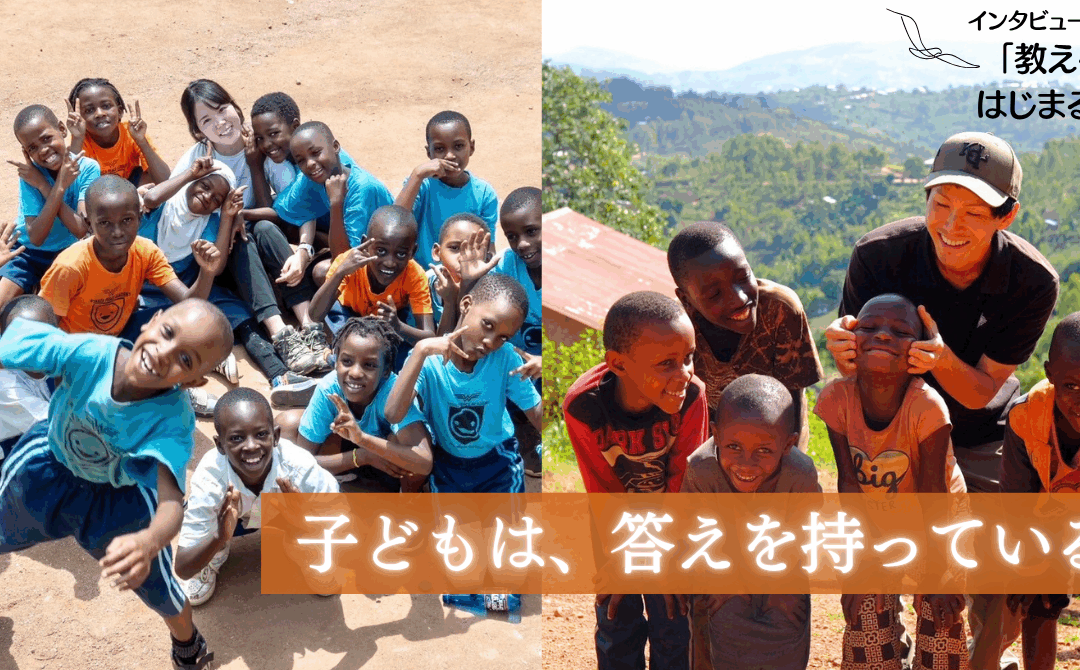

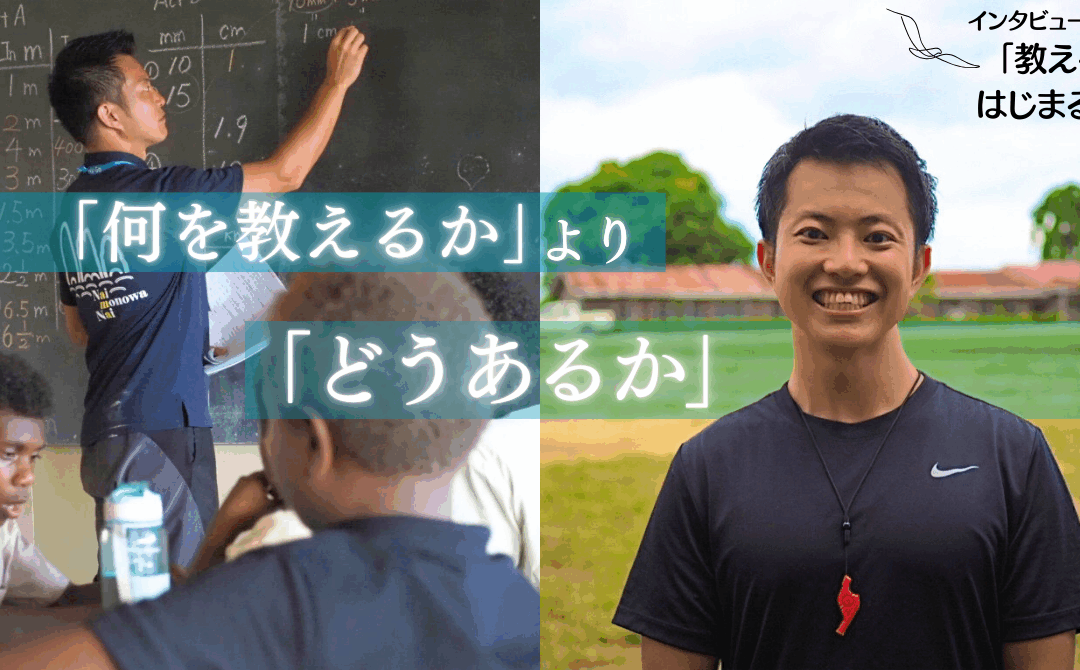

「夢つむぐ学校」では、インタビューシリーズ“『教える』がはじまる場所”を通して、日本の当たり前が通じない環境で教育に向き合う人々の声を届けています。

JICA海外協力隊として中央アジアの国・ウズベキスタンに派遣された千本木さんは、旅行代理店、保育士、外務省職員などさまざまなキャリアを経て、ようやく「海外で教える」という夢を叶えました。ウズベキスタンの子どもたちとふれ合うなかで彼女が見つけた、「教える」ことの原点を伺います。

| 千本木 恵美子さん 埼玉県出身。旅行代理店、不動産会社、保育園などでの勤務を経て、外務省大臣官房文化交流・海外広報課で期間職員として勤務。2023年度3次隊としてJICA海外協力隊に参加し、ウズベキスタンの首都タシケントの公立学校で英語・日本語教育および日本文化紹介活動に取り組んでいる。 |

浴衣、お寿司、ソーラン節――。ウズベキスタンで「日本の文化」を教える先生

―― 千本木さんは今、ウズベキスタンのタシケントで活動されていますよね。まず、どんな学校で、どんなふうに子どもたちと関わっているのか教えていただけますか。

千本木さん:

私は今、JICA海外協力隊としてウズベキスタンの「タシケント173番学校」という公立の学校で英語と日本語を教えています。日本だと小・中・高と分かれてますが、173番学校は1年生から11年生までが通う一貫校。進学率も93%と高い学校です。

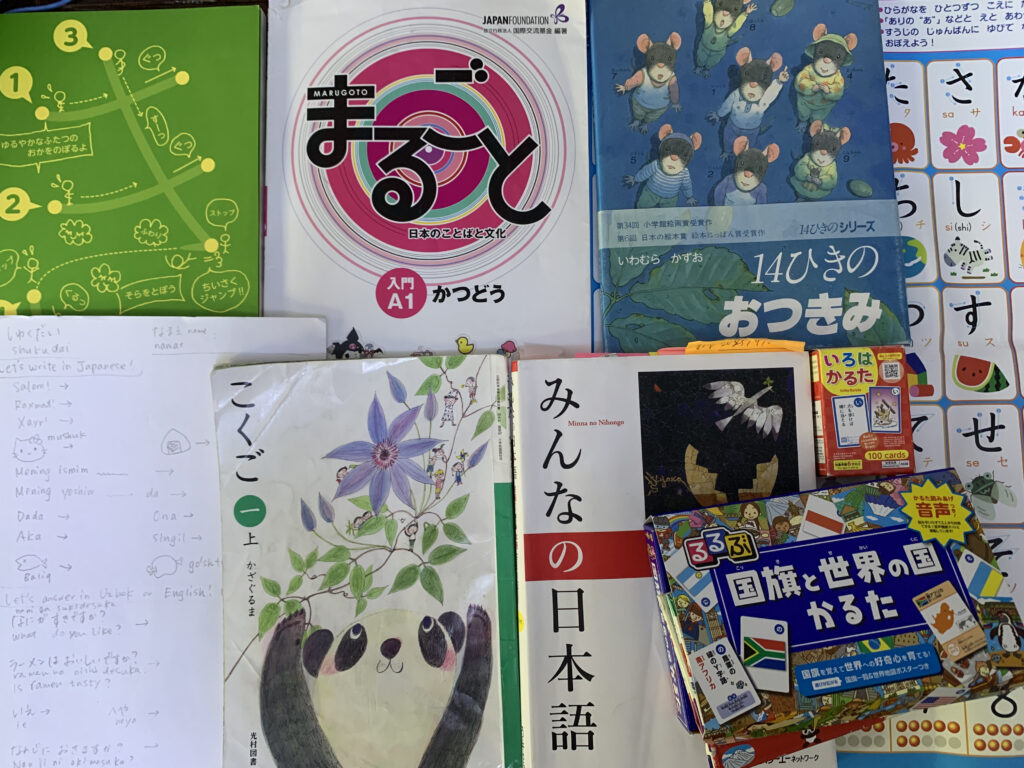

授業以外にも、日本文化を紹介するイベントを積極的に行っています。子どもたちにお寿司作りや折り紙を体験してもらったり、浴衣を着てもらったり。座学ではなく体験を通じて、子どもたちに日本を知ってもらう活動です。

―― 浴衣の体験、Instagramで拝見しましたがとても楽しそうでしたね。

千本木さん:

ありがとうございます。浴衣体験は、私がずっとやりたかったことでした。子どものころ、親の仕事の関係でイギリスに住んでいたとき、学校のイベントで「着物を着てほしい」と言われたことがあったんです。でも着付けが難しく、結局1回しか着られませんでした。

そのとき「浴衣ならもっと簡単に自分も着られるし、友だちにも着せてあげられるのに」と思って。だから「いつか海外に行くなら、浴衣を持っていこう」とずっと決めていました。

―― 子どもたちの反応はいかがでしたか?

千本木さん:

浴衣やハッピを着た瞬間、子どもたちの顔がパッと明るくなるんですよ!とくに女の子は「わあ!」と声を上げて喜んでくれます。その瞬間を見るのが、本当に好きなんです。

言葉で説明するより、実際に着てもらうほうが、ずっと心に残ると思うんですよね。全員が日本に興味を持つわけではないかもしれません。でも、私がここにいる間に「日本人の先生がいた」「浴衣を着た」という記憶が残れば、それが将来どこかに繋がるかもしれませんよね。

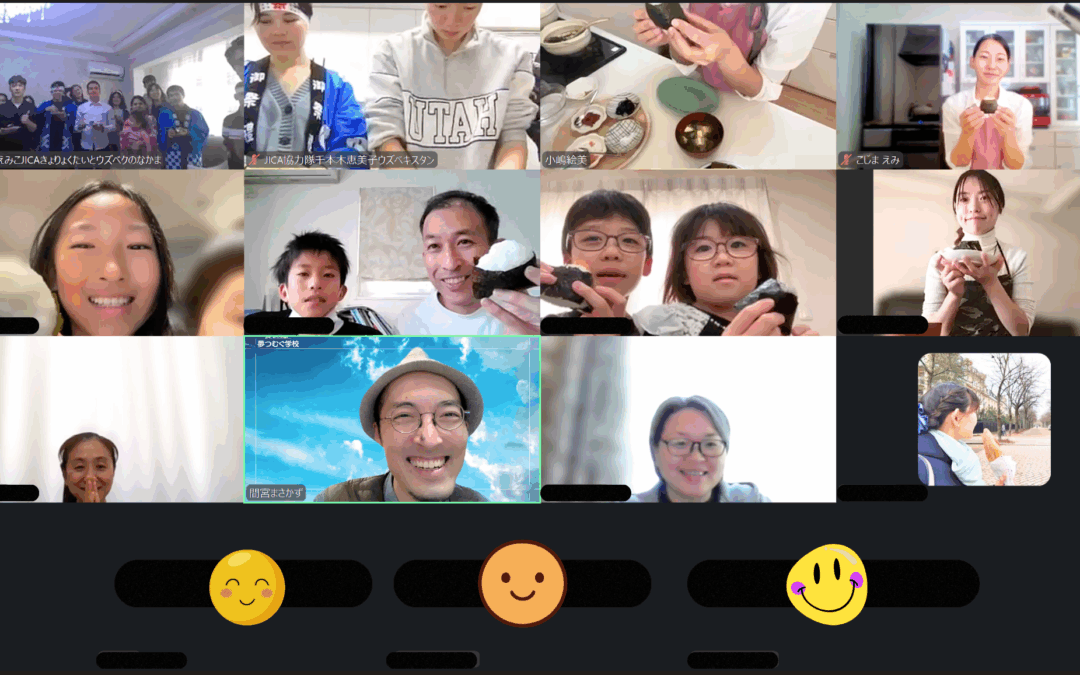

173番学校はとても柔軟で、ほかにも書道や日本舞踊の「さくらさくら」、日本とオンラインでつないで行うお料理教室なども実施させてもらいました。また、この学校以外でも、文化交流施設で己書(※)体験を、地域の日本語学校で夏祭りやソーラン節体験を開催したり、タシケント法科大学で日本語ボランティアを行ったりと、幅広く活動させていただいています。

※己書(おのれしょ)・・・自由に文字の形をくずして描く筆文字アート

―― 素敵な活動ばかりですね。ウズベキスタンの子どもたちは日本に対してどんなイメージを持っているんでしょうか?

千本木さん:

日本のアニメや漫画に興味を持っている子は多いですよ。「日本に留学したい」と本格的に日本語を勉強している11年生の生徒もいます。「日本で働いてみたい」「日本って清潔なんでしょう?」と話しかけてくれる子も多くて。あらためて日本の良さを再確認させられます。

「ウズベキスタンってどこ?」から始まった“海外で働く夢”

―― ところで、千本木さんはどのような経緯で海外協力隊に参加されたのでしょうか?

千本木さん:

上司や同僚に海外協力隊の経験者が多く、「あなたもやってみたら?」と背中を押してもらったのがきっかけです。

海外協力隊に参加する前は旅行代理店や不動産会社、保育園など、さまざまな仕事を経験してきました。直近では、外務省の期間業務職員として文化交流関連の部署で働き、大使館のイベントや日本文化の発信に携わっていました。

実は、旅行代理店で働いていたころからずっと「いつか海外で働きたい」と思っていたんですが、結婚や出産・子育てもあり、なかなか実現していなかったんです。

―― 長年の夢だったわけですね。派遣先にウズベキスタンを選んだのはどのような理由が?

千本木さん:

ウズベキスタンへの派遣は、自ら選んだわけではなく、完全に予想外でした。

もともと、英語かフランス語が使える国で活動したかったので、環境教育や図書館支援の要請があったフィジーやセネガルを希望していたんです。ところが結果はウズベキスタン。「どこにある国だっけ?」と地図を見て場所を調べるところから始まったくらい、ウズベキスタンについて知りませんでした(笑)。

―― それは驚きでしたね(笑)。実際に着任してからはいかがでしたか?

千本木さん:

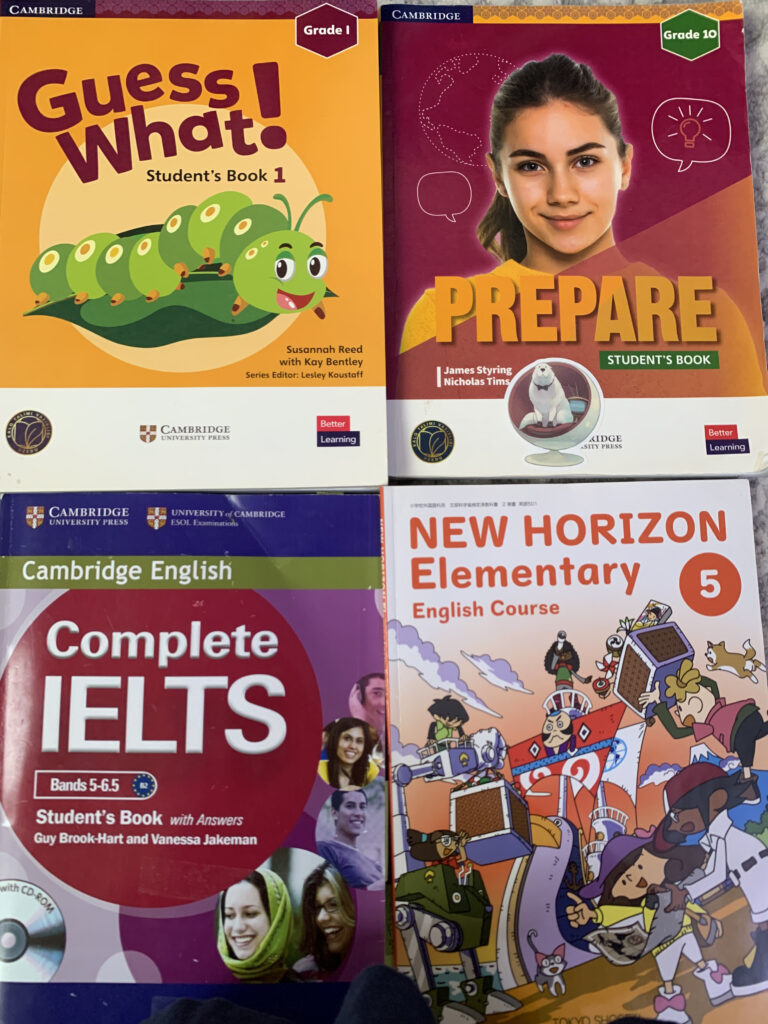

着任当初は日本語の授業を担当していたんですが、夏休みが明けたら突然「今度は英語も担当してほしい」と言われて驚きました。その日のうちに、チョルスー・バザールという市場の本屋さんに行って英語の教科書を買い集めたんですよ(笑)。

ウズベキスタンの学校は、時間割はあるものの変更がとても多くて。日本のようにカッチリと固定されているわけではなく、かなり柔軟で臨機応変なんです。日々そういった柔軟さに対応しないといけないので、適応力がかなり鍛えられましたね。

でもそれは、ウズベキスタンの良いところでもあると思っていて。柔軟だからこそ、日本文化を紹介するイベントも、思い立ったらすぐ実現できる。その融通が利く環境にも助けられているなと感じます。

1年生から英語教育が本格化。グローバルなウズベキスタンの教育環境

―― ウズベキスタンと日本の学校での違いを教えてください。

千本木さん:

冒頭でもふれましたが、ウズベキスタンの学校は、小学1年生から11年生まであること。日本でいう小・中・高それぞれ公立の学校が、一貫になっているイメージです。

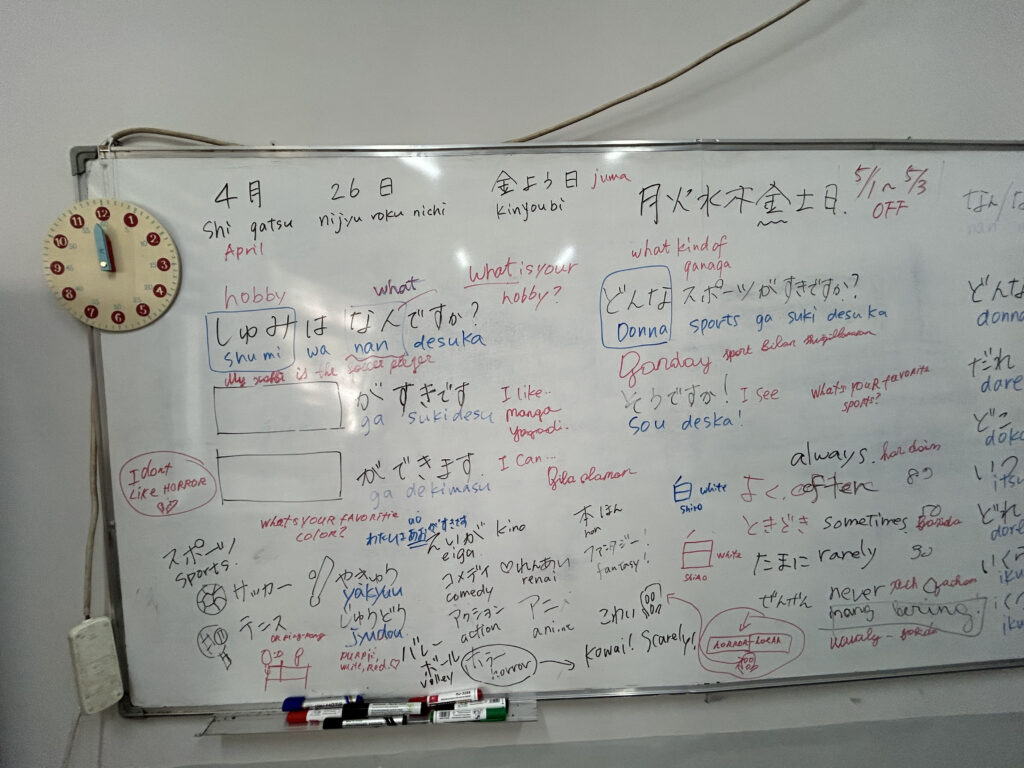

それから、授業中の子どもたちの様子がまったく違うんですよ。とにかく積極的で。「私が!私が!」という感じで、前のめりに話したがるんです。

私は日本の小学校で英語ボランティアとして教えていたことがあるんですが、恥ずかしがり屋な子が多い印象で。話したいことはあるのにボキャブラリーが少なくて、言葉にできず黙ってしまうケースが多いなと。

一方ウズベキスタンはかつて旧ソ連だったこともあって、子どもたちは幼いころからウズベク語とロシア語の2言語にふれて育ちます。だから耳がよくて、リスニングにも強い。そんな土壌もあってか、ウズベキスタンでは英語教育がすごく充実しています。

―― 具体的にはどのように?

千本木さん:

小学1年生からすべて英語で書かれた教科書を使っています。日本の教科書と比べても、英語の分量が圧倒的に多いなと思いました。

さらに高学年になると、IELTSという国際的な英語能力検定の試験対策が授業に組み込まれます。ウズベキスタンの大学受験では、IELTSのスコアが必要なので、11年生はほぼ必須。一定以上のスコアを取ると受験料が返金される制度もあるので、みんな必死です。IELTSはスピーキングやライティング重視なので、授業もアウトプット中心ですね。

―― 先生方の働き方についてはいかがですか?

千本木さん:

1日の授業範囲や課題は決まっていますが、やり方はそれぞれの先生に任されています。日本のような細かい指導案を作成する文化はなく、授業の進め方は各先生の裁量次第。教員経験者の海外協力隊員はよく驚いています。

だからといって”適当”というわけではなくて。教員向けの研修はとても多いですし、教員の資格試験も2年に1度受け直す必要があるようです。授業に研修に資格試験と忙しそうですが、先生たちは「今は休憩タイム」とうまく息抜きをしながら乗り切っています。

涙が出るほど、“教える”は「温かいふれ合い」だった

―― お話を伺っていて、想像以上にウズベキスタンはグローバルな教育環境だと感じました。あらためてお聞きしたいのですが、千本木さんが子どもたちと関わる中で、最も大切にしていることはなんでしょうか?

千本木さん:

いろんな文化にふれてほしい、ということですね。

私は英語の授業も教えているので、授業を通じて「日本」だけに限らず、もっと広く世界を知ってほしいと考えています。ウズベキスタンはもともとシルクロードの地域で、多民族国家。さまざまな文化が共存している土地だからこそ、子どもたちにはその豊かさを感じてほしいなと。

ウズベキスタンの子どもたちはとても人懐っこくて、授業が終わると「ミス・エミコ~!ありがと~!」とハグをしてくれるんですよ。

子どもたちが素直に喜びを表現してくれて、「先生、ありがとう」と言ってくれる。こういう純粋なふれ合いができるのは、教えることの本質だなと思っています。今も話しながら涙が出てきてしまうくらい、先生にとって本当にいい環境だと感じます。

―― 授業後にハグ……!それはきっと癒されるでしょうね。最後に、日本で教育に関わっている方々へメッセージをいただけますか?

千本木さん:

日本の学校の先生方は日々とても忙しく大変だと思うんですが、もし少しでも興味があれば、海外協力隊という選択肢があることをお伝えしたいです。

海外協力隊には現職参加という制度があって、実は、仕事を辞めずに参加することも可能な場合があります。実際に「休職」という形で派遣されている先生方もたくさんいらっしゃるので。

海外に来ると、日本を客観的に見られたり、違う文化の教育方法を学べたりして、とてもいい経験になります。教え方にもさまざまな選択肢があると知り、教員の視野が広がれば、その気づきは子どもたちにも必ず還元されると信じています。

ウズベキスタンに来て、教えることの喜びをあらためて感じる毎日です。日本で子どもたちと向き合っている方々も、きっとこの温かい気持ちを知っているはず。その気持ちを思い出せる場所が海外協力隊の現場にはあると思います。「先生をしていてよかった」——そう感じられる瞬間を、これからも大切にしていきたいです。

* * *

(取材後記)

ウズベキスタンに日本文化を伝える仕事があること、1年生から英語だけの教科書を使うグローバルな教育環境など、千本木さんのお話には驚きの連続でした。

その中で何より心が温かくなったのは、授業後のハグのエピソードです。

千本木さんが涙ぐみながら「このふれ合いができるのは、今の私の特権」と語る姿に、純粋な喜びが伝わってきました。

「教えることができてよかった」「教えてもらえてよかった」——そんな気持ちを素直に渡し合える関係。それは、どんな国でも変わらない、教育の原点なのかもしれません。

オンラインコミュニティ「夢つむぐ学校」では、教育の”当たり前”を見つめ直し、「子どもたちにとって本当にいい教育体験って何だろう?」を探究しています。

先生、保護者、学生、地域で活動する方——立場や肩書きは問いません。海外の教育に関心がある方、日々の教育実践に悩みがある方、どなたでも大歓迎です。

興味のある方は方は、ぜひ一度のぞいてみてください。

▶︎ 夢つむぐ学校 コミュニティページはこちら

夢つむぐ学校制作メンバー

取材・執筆:間宮まさかず

編集:ゆかりーぬ

京都在住の取材・広報ライター、作家。新しい時代の自由な学びのコミュニティ「夢つむぐ学校」代表。趣味は朝抹茶、娘とXGの推し活、息子と銭湯めぐり。

著書『しあわせな家族時間のための「親子の書く習慣」』

X|note