「夢つむぐ学校」では、インタビューシリーズ “『教える』がはじまる場所” を通して、日本の当たり前が通じない環境で教育に向き合う人々の声を届けています。

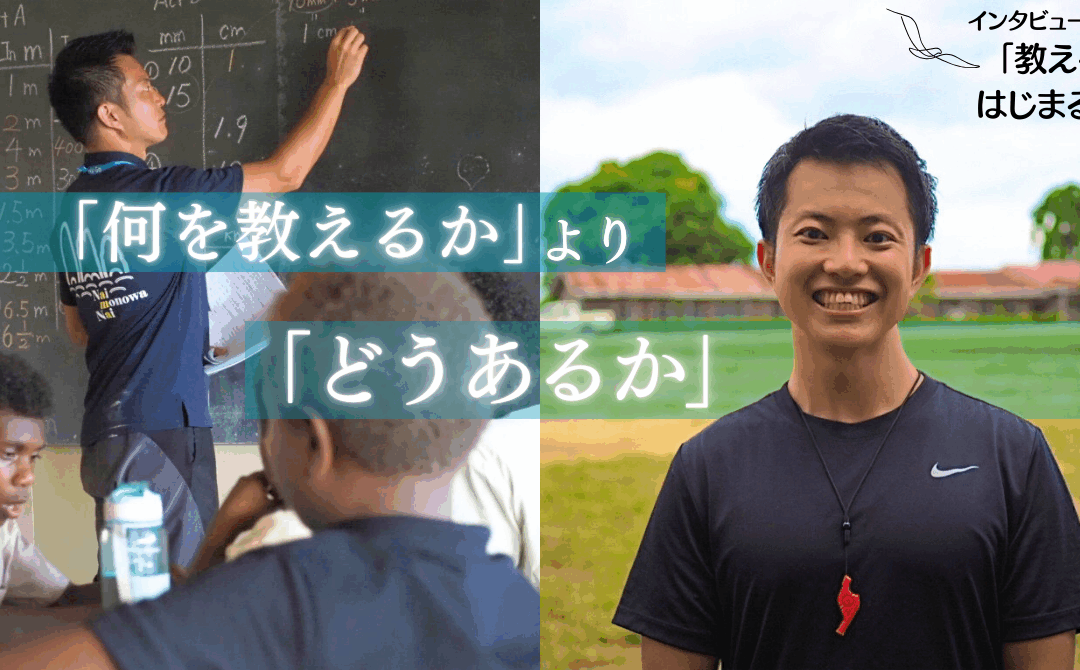

今回ご紹介するのは、「JICA海外協力隊(以下、協力隊)」としてルワンダで教育に携わった、元教員のもえさんとふじたくさんご夫妻です。

日本とはまったく違う教育環境で、どうやって子どもたちとの信頼関係を築いたのか。そして、なぜ今、教員を辞めて世界を旅しているのか。おふたりの言葉から、「教える」とは何かをあらためて見つめ直します。

| もえさん 滋賀県長浜市出身。公立小学校で5年間勤務後、現職教員特別参加制度を利用してJICA海外協力隊に参加。コロナによる延期を経て、ルワンダの小学校で音楽・図工・体育など情操教育に取り組む。現在は夫のふじたくさんとともに、世界を旅しながらその様子を発信している。 ふじたくさん 北海道札幌市出身。大学卒業後は理科の中学校教員として10年間勤務したのち、自己啓発等休業を利用し、JICA海外協力隊としてルワンダの農村部にある公立小学校へ。現地語・キニアルワンダ語を用いながら、授業支援に取り組んだ。 おふたりの YouTube / ブログ |

「自分の目で世界を見たい」ふたりが日本から飛び出したワケ

―― まず、協力隊に参加しようと思ったきっかけを教えてください。

もえさん:

私は小学校6年生のときに受けた「国際協力」の授業がすごく印象に残っていて、そこから国際協力に興味を持つようになりました。

その後、高校生のときにJICAのホームページでボランティアの要請内容を見て、興味のあった、子ども・教育の分野で国際協力に携わりたいと思うようになったんです。それで、教員として経験を積んだ後に、協力隊に応募しました。

―― ふじたくさんは、協力隊にもともと関心があったんですか?

ふじたくさん:

いや、僕はむしろ最初はまったく興味がありませんでした。ただ、札幌市でずっと育ってきて、進学も教員としての勤務も地元。異動の範囲も基本的に市内なので、「このまま定年まで地元から出ることはないだろう……」と思う一方で、「狭い世界しか知らない自分が、子どもたちにさまざまな価値観を教えられるのか?」と、なんとなくモヤモヤした感情を抱えていたんです。

そんなとき、協力隊としてガーナで活動している友人を訪ねる機会があって。現地で出会った協力隊の方と語り合うなかで、彼の言葉が当時の自分に刺さったんですよね。

「俺も元理科教員だからわかるけど、日本の先生は本当に大変だよね。まぁガーナで先生するのも大変だけど(笑)。でも、俺はガーナに来て良かったと思ってるよ。まだまだ知らない世界を、少し知ることができたからね。君は、今のままでいいの?」

そんな何気ない会話が、僕にとって大きな転機になりました。

「今のままでいいの?」と聞かれた当時はまごついて、はっきりと答られなかった。だからこそ「自分も経験してみなければ答えは出せない」と思い、協力隊への応募を決めました。

ルールも秩序もまったく違う。当たり前が通じないルワンダの教室

―― 実際にルワンダの学校に配属されて、最初に驚いたことは何でしたか?

ふじたくさん:

僕が配属されたのは田舎の公立小学校だったんですけど、まず生徒数にびっくりしました。800人以上が通っていて、1クラスに40~50人は当たり前。しかも子どもたちは英語がほとんど話せないので、現地語のキニアルワンダ語でコミュニケーションを取る必要があって。とくに現地の先生の目が届かないときは本当に騒がしく、僕がいても子どもたちは好き勝手に教室内で動き回るので、最初は秩序がないとすら感じました。

もえさん:

私は私立の小学校だったので、比較的整った環境ではありました。子どもたちは英語をある程度話せて、先生も英語で授業をしていたので、日本人隊員にとっては活動しやすい環境でしたね。

もえさん:

ただ、それでもやっぱり日本の学校との違いは大きくて……とくに衝撃だったのは「体罰」が当たり前にあることだったんです。

―― 体罰ですか……具体的にはどんな様子だったんでしょう?

ふじたくさん:

先生が木の棒を持っていて、授業中に子どもたちのお尻をピシッと打つ光景が日常的にありました。最初は本当にショックでしたね。

でも、現地の先生たちは、愛情で叩いていると心の底から思っていて。子どもたちや保護者も「叩かれるのは悪いことをした子どもが悪い」という認識なんです。

もえさん:

朝礼で全校生徒の前に立たされて、見世物のように叩かれて泣く子もいました。クラス全員が一列に並んで、順番に叩かれる場面もあって……。でもそれが“しつけ”に近い感覚として、普通に行われていたんです。

ルワンダ全体としては、体罰は原則廃止の方向に向かっているそうですが、それでも現地では先生から「棒を持てば子どもたちは言うことを聞くよ」と何度も提案され、戸惑いましたね。

―― そのなかで、体罰に頼らず授業を成立させるのは大変だったのでは?

もえさん:

本当にそうでした。そもそも、子どもたち自身も「叩かれないならルールを守らなくてもいい」という感覚があるんです。でも、体罰はしたくないので、いかに体罰に頼らずに指導するかが私の課題でした。実際、最初は全然言うことを聞いてもらえなくて。そこで私は、ひたすら対話と信頼関係の構築に力を入れました。

休み時間に一緒に遊んだり、授業の最初に“授業中の約束事”をみんなで確認したり。そうやって小さな工夫を積み重ねた結果、1学期が終わるころにはやっと少しずつ変化が見えてきて、授業が成り立つようになってきたかなという感じでしたね。

―― ふじたくさんも、子どもたちとの関わり方に工夫されていたことはありますか?

ふじたくさん:

僕は理科の授業支援という立場だったので、授業中は教室を回って子どもたちをサポートしていました。理科に限らず、休み時間に算数パズルや英単語カードを使って、一緒に遊びながら学ぶ時間も作りましたね。

そうして関わる時間を増やしていくうちに、最初は“ただの外国人”という目で見られていたけれど、だんだん子どもたちが僕に「先生、これ教えて」と聞いてくれるようになって。「ああ、信頼してくれたんだな」と思えて、嬉しかったですね。

―― 本当に、一人ひとりとの関係性から変えていこうとしていたのが伝わります。

もえさん:

そうですね。最初は並ぶことすらできなかった子どもたちが、並んで座って話を聞いてくれる。それだけで、すごく感動しました。日本では当たり前のことが、ルワンダでは当たり前じゃない。それでも時間をかけて伝えていけば、少しずつ変わっていくと実感できた喜びは大きかったです。

子どもは自分で考えられる。信じて委ねる教育へ

―― ルワンダでの活動を通して、ご自身の中で教育観に変化はありましたか?

ふじたくさん:

ありました。日本で教員をしていたころは、「正解を与えるのが先生の役割」だとどこかで思っていたんです。でも、ルワンダの子どもたちは、先生がいなくても勝手に遊びを生み出して、自分なりに工夫して動く力があるんですよね。

先生が何かを与えなくても「子どもたちは、自分で動いて学ぶんだ」ということに気づかされました。

ふじたくさん:

とくに印象に残っているのは、子どもたちがサッカーボールを手作りしていたことです。ルワンダの多くの学校には、ボールなんてないんですよ。でも、子どもたちは「ないからできない」で終わらせなくて。

バナナの葉っぱやビニール袋、古い布なんかをぐるぐるに巻いて、自分たちでちゃんとボールを作っちゃう。道具がなくても工夫して生み出せる力を目の当たりにしました。

―― 「ないなら作る」と当たり前のように考えられるのがすごいですね。日本ではなかなか見られない光景かもしれません。

ふじたくさん:

そうなんです。日本だと、子どもが何かをしたいとなったら、大人がすぐに「じゃあどうする?」「こうしたら?」と導いたり、道具を用意したりしますよね。

それはもちろん愛情を持って子どもたちと接している証拠だし、安心感にもつながるんですけど、子どもにとっては“考える前に与えられる”状態とも言える。ある意味、良くも悪くも“手厚すぎる”んじゃないかと感じるようになりました。

もえさん:

日本の教育現場には、子どもたちが自分で考える余白が少ないのかもしれません。先生が常に子どもたちを見ているし、アンテナを張っている。その「トラブルがあったら先生が介入して解決する」というスタンスが、”手厚すぎる”と感じることもあります。実際は、こうせざるを得ない現状があることも承知していますが……。

本来は大人が見ていなくても自分たちで関係性を築き、喧嘩になったとしても子どもたちだけで解決する力を身につけてほしいですよね。

完璧じゃなくていい。ふたりが伝えたい“先生”のこれから

―― ルワンダでの活動を経て、帰国後に再び日本の教育現場に立たれたとのことですが、あらためて日本の学校に戻って感じたことはありましたか?

もえさん:

私は帰国後すぐに小学校1年生の担任になったんですけど、まず「日本の子どもたちは、なんてちゃんとしているんだろう」と驚きました。みんながきちんと椅子に座って話を聞いているだけで、すごいなって感動してしまって(笑)。

ただ同時に、先生たちの働き方の違いに衝撃を受けました。

ルワンダでは、先生たちも子どもと同じ時間に出勤して、同じ時間に帰っていました。残業なんて基本的にないし、空いた時間は木陰でおしゃべりしたり、ぼーっとしたり。そんなゆるやかな時間の流れがあるんですよね。

それに比べて日本の先生は、やることが多すぎて余裕がない。まず子どもたちがいるなかで、先生が集まってみんながぼーっとしている場面なんて絶対ないですよね(笑)。

日本の学校に復帰して、最初は月70時間以上残業していましたが、自分の時間が確保できないのは嫌だと思い、働き方を見直しました。出勤前の時間を活用して、勉強や趣味など、自分のための時間をつくるようにしました。

平日も自分のことを大切にする時間を設けたら、健康的に働けたんです。残業も、年度末には10時間以下にまで減らせました。先生だからといって、自分を犠牲にする必要はないし、もっとゆるく働いて“自分を大切にしていい”というのを伝えたいですね。

―― ふじたくさんから、日本で先生として働いている方々に伝えたいことはありますか?

ふじたくさん:

ルワンダに行ったことで、教える=“正解を与えること”ではなくて、“問いを渡すこと”なんだという考えになりました。ルワンダの子どもたちは、本当にいろんなことを自分たちで考えて、勝手に動いていたんですよね。先生が「こうしなさい」と言わなくても、必要な力を育てていくんです。

社会には“正解のない問い”がたくさんあるからこそ、先生も「私はこう思うけど、君はどう思う?」という問いを委ねるスタンスでいいと思うんです。完璧じゃなくていいし、すべてに正解を与える必要はない。むしろ子ども自身に考える機会を与えることが、教育の本質だと感じました。

―― そんなおふたりが、今は世界を旅していると伺いました。どんな思いや目的があって旅をされているのでしょうか?

ふじたくさん:

理由はいろいろあるのですが、ひとつは「自分の目で世界を見たい」という想いです。ルワンダだけじゃなく、もっと広い世界を知りたい。あとは、ふたりとも教育に携わってきたので、日本の子どもたちにその経験を何らかの形で還元したいと考えています。

もえさん:

旅といっても、観光名所を巡るだけでなく、現地の人たちの暮らしや学校に触れるような旅をしたいと思っています。世界には本当に多様な生き方があって、それを体感することが、将来子どもたちに選択肢を示す材料になると思っていて。

「こういう生き方もあるよ」「こういう場所もあるよ」と伝えられる大人でありたい。そのために今、学んでいるという感覚ですね。

* * *

体罰が日常的に行われていたルワンダ教育現場で、子どもたちと向き合い、少しずつ信頼関係を築いていく。もえさんとふじたくさんの姿勢からは、どんな環境でも「信じる」「委ねる」ことの大切さを学びました。

また、「正解を教える」ことよりも「問いを渡す」考え方は、学校だけでなく、家庭や社会のあらゆる場面にも当てはまるように感じます。大人がすべてを与えるのではなく、子どもたち自身が考え、選び取るための“余白”をどれだけ大事にできるか——。

おふたりの言葉は、教育の本質をあらためて問いかけてくれるものでした。

「夢つむぐ学校」は、教育のあり方に関心のある仲間たちが、立場や場所を越えて集うオンラインコミュニティです。

先生、保護者、学生、地域の方など、立場や肩書きは問いません。「教えること」「学ぶこと」「子どもと向き合うこと」に少しでも関心があれば、どなたでも大歓迎です。

ゆるやかに、でも本音で。日々のちょっとした気づきや問いを、コミュニティで一緒に見つめ直してみませんか?

夢つむぐ学校制作メンバー

執筆:ゆかりーぬ

取材・編集:間宮まさかず