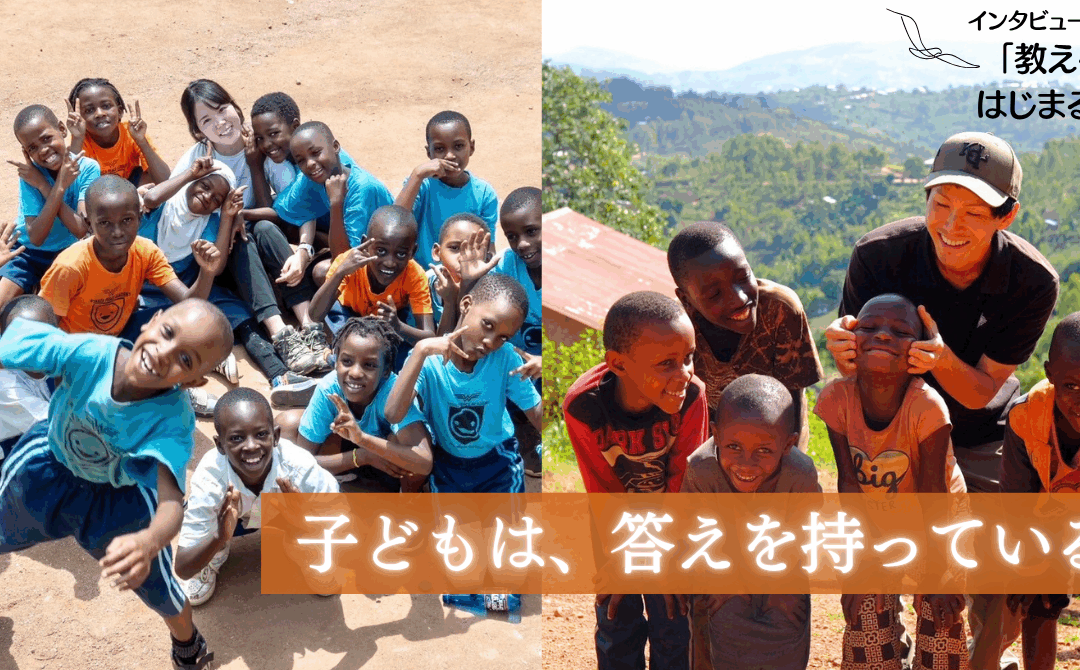

「子どもたちのより良い未来のために、様々な経験をさせてあげたい」

「子どもたちの自主性を育みながら、のびのびと挑戦できるようになってほしい」

新学期を迎えたこの春、このように思う親御さんや先生は多いのではないでしょうか。

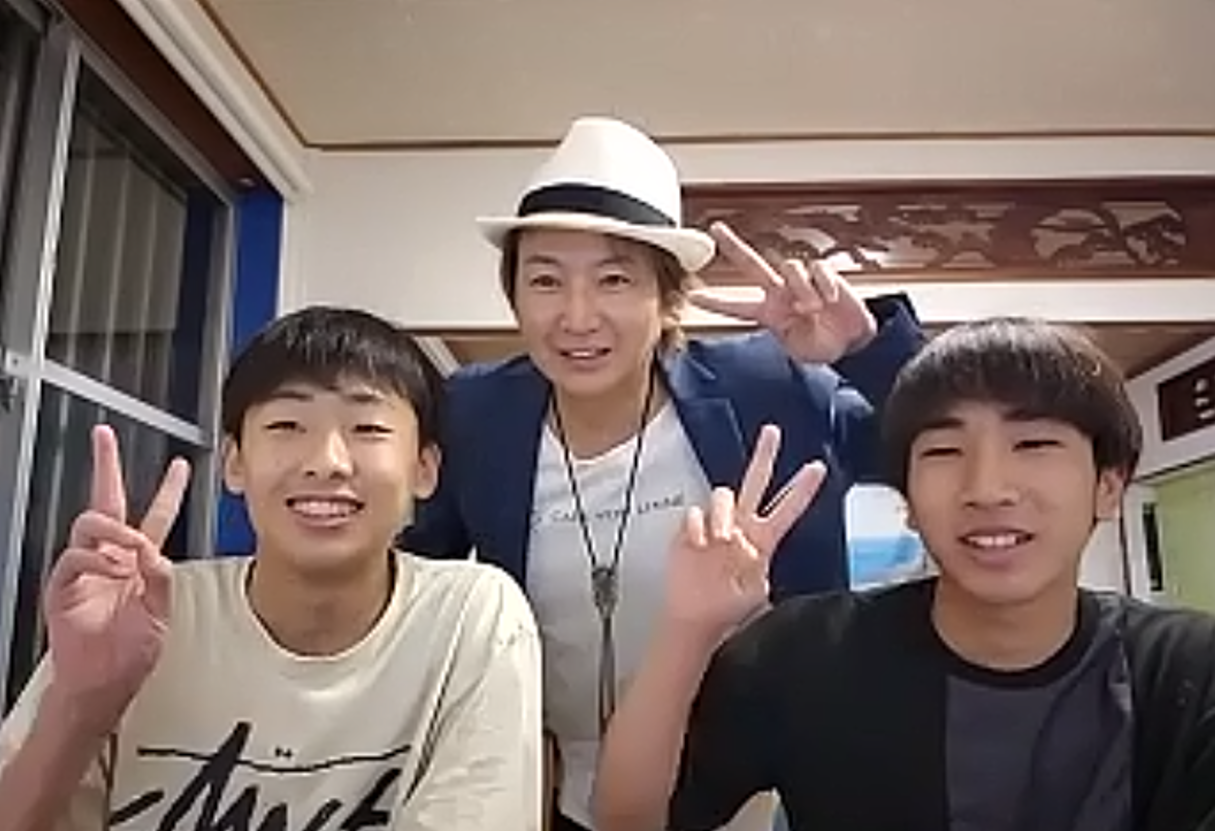

そんな「子どもの可能性を広げる新しい形の教育」をテーマに、夢つむぐ学校でオンライントークイベントを開催しました。ゲストは「レオクラブ宮古島」顧問の大熊範彦さん、会長で中学3年生の辻康太郎くん、そして副会長で高校1年生の砂川大翔くんの3人です。

宮古島を拠点に、子どもたちの教育や地域活動に取り組む大熊さんが実践する、自由で冒険的な教育の取り組みについてお話しいただきました。

子どもたちの可能性を楽しく広げる方法について関心のある方は、ぜひご覧ください。

| 大熊 範彦(おおくま のりひこ)さん 宮古島を拠点に、オルタナティブスクール・ティダキッズアカデミーの運営や個別進学塾の指導、ライオンズクラブおよびレオクラブ活動に従事。音楽やデザインの才能を活かし、子どもたちと積極的に関わりながら、世代を越えた新しい教育環境の創造に取り組んでいる。クラウドファンディングを活用した子どもたちの自立支援や、レオクラブ宮古島でのイベント運営経験を通じて、実践的な教育方法を追求している。 辻 康太郎(つじ こうたろう)くん 宮古島在住の中学3年生。レオクラブ宮古島の会長を務め、地域活動や社会貢献に積極的に取り組む。地元・宮古島に根差しながらも、国際的な視野を持ち、地域と世界をつなぐ「グローカルな経営者」を目指している。 砂川 大翔(すながわ はると)くん 宮古島出身の高校1年生。レオクラブ宮古島の副会長として、地域活動や社会貢献に積極的に取り組む。将来的には海外での経験を積みながら、グローバルな視点と宮古島への愛を融合させ、地域と世界をつなぐ架け橋となることを目指している。 |

「形を変え続ける」自由な学び。学童からボーイスカウト、そして国際団体へ

――大熊さんが宮古島で教育活動を始めたきっかけを教えてください。

大熊さん:若い頃は音楽の道を志し、芸能の世界に身を置いていましたが、引退後、バックパックひとつで世界各地を巡る旅に出たんです。その旅の終わりに辿り着いたのが宮古島でした。

「ここで音楽活動をしながらスローライフを送りたい!」と強く感じ、移住を決意。その後、移住した日に仲良くなった友人が働く学童クラブ(放課後に保護者が帰宅するまで児童を預かる施設)に遊びに行くようになりました。しかし、友人が急に先生を辞めてしまったので、代わりに未経験の私がいきなり50人の子どもたちを見る立場になったんです。

――いきなり50人を!?それはすごいスタートですね…!学童クラブではどのような活動をされたのでしょうか?

大熊さん:宮古島の豊かな自然を活かし、子どもたちが日常的にアウトドアを体験できる環境を整えました。そのために東京でボーイスカウトの指導員資格を取得。学童クラブをボーイスカウト団に変え、洞窟探検やキャンプなど、様々な自然体験の場をつくりました。

ところが、3~4年ほどでボーイスカウト活動をほぼやり尽くしてしまいまして。次のフェーズを模索していたときに、国際的な奉仕団体「ライオンズクラブ」が提供する教育プログラム「ライフスキル教育(日常生活で必要な問題解決能力や対人関係スキルを育む教育)」に出会い、子どもたちと取り組んでみたところ、社会性や主体性が高まり、とても良い効果があったんです。

そこで、ライオンズクラブの少年版である「レオクラブ」という団体を宮古島にも立ち上げることにしました。こうして2020年に「レオクラブ宮古島」が誕生したんです。

――レオクラブ宮古島ではどのような活動をしているんですか?

砂川くん:社会奉仕活動が中心です。海岸のゴミ拾いでは1回で300袋もゴミを集めたこともあります。ほかには、地域の子ども食堂の運営にも積極的に参加しています。

辻くん:シンガポールのレオクラブと交流する機会もあり、その渡航資金を稼ぐために、お祭りでレモネードを販売したことも。自分たちでお金を稼ぐ経験からビジネスについても学んでいます。

「学んだデジタルスキルを活かしたい」小中学生の“超実践型”クラウドファンディング

――次はレオクラブ宮古島の皆さんがクラウドファンディングに挑戦したお話をうかがいます。どのような経緯で挑戦が始まったのでしょうか?

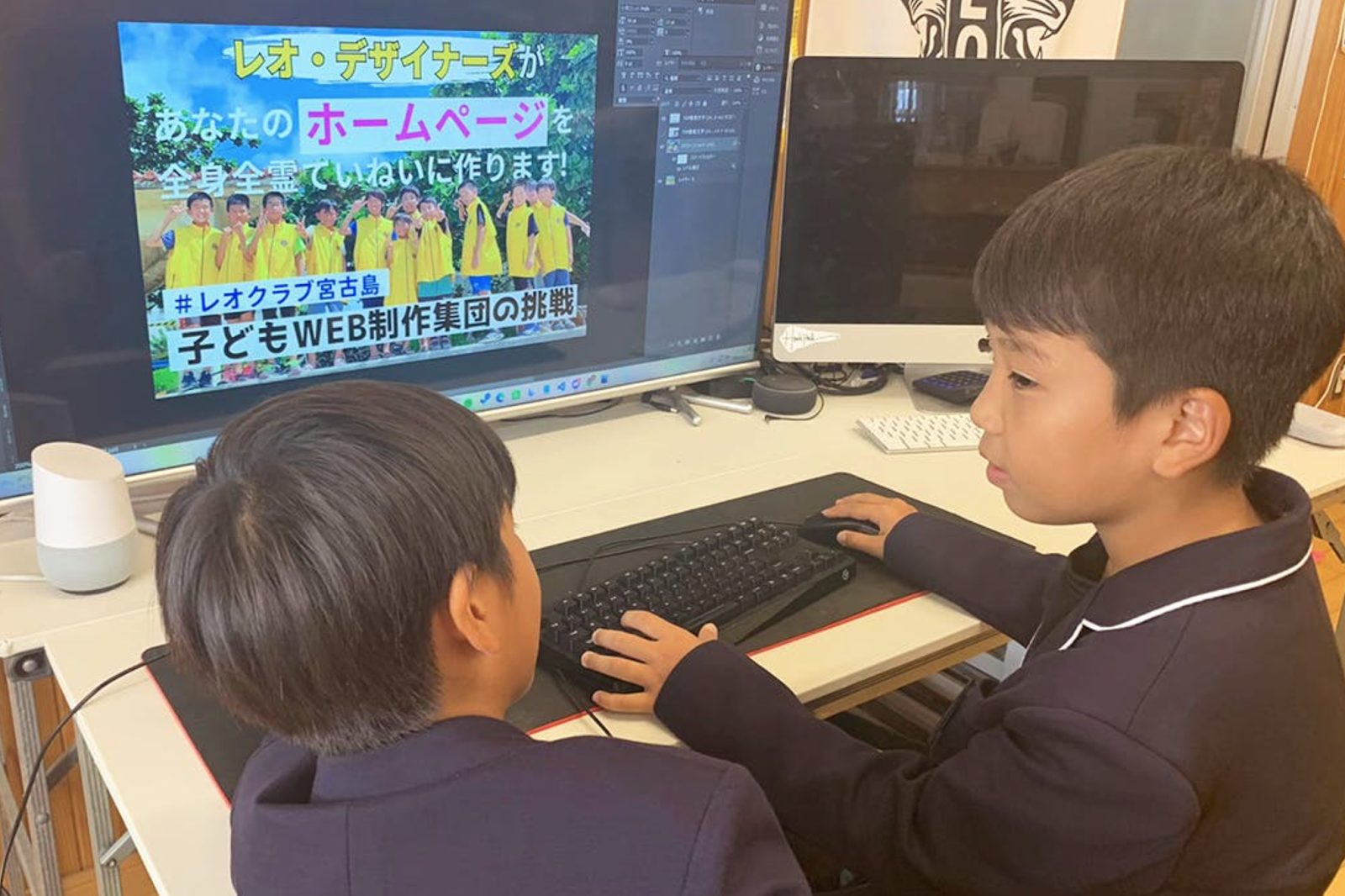

大熊さん:当時、国が推進するGIGAスクール構想が宮古島ではなかなか普及せず、「もったいない」と感じていたんです。そこで、みんなでプログラミングを学ぶことにしました。

そんなとき、ノーコードでホームページを作る方法を教えてくれる先生と出会ったんです。その先生に学びながら、子どもたちはホームページ制作のスキルを身につけていきました。

その先生は鳥取県の積雪の多い地域に住んでいて、宮古島の子どもたちは雪を見たことがない。そこで子どもたちから「先生に会いに行って雪遊びをしてみたい!」と声が上がりました。

でもその費用は簡単に用意できません。みんなで話し合った末、思いついたのが、「せっかく学んだホームページ制作のスキルを活かして、クラウドファンディングで資金を集める」というアイデアでした。

クラウドファンディングのリターンは、子どもたちが制作するホームページです。学んだ知識を、実践を通して身につける絶好の機会になりました。

――学びを実践に活かす素晴らしい発想ですね。クラウドファンディングに挑戦してみて、大変だったことはありますか?

砂川くん:100万円という大きな目標金額を達成するために、たくさんの営業活動に取り組んだことです。

緊張しながらも、飛び込みで経営者の方々の前でプレゼンテーションをしたり、出版社に電話をかけて広告の掲載をお願いしたりしました。地元のテレビやラジオにも出演させていただき、告知をしたこともあります。

正直、最初はかなり不安でした。でも続けていくうちに楽しいと思えるようになったことが嬉しくて。僕はもともと人前で話すのが苦手でしたが、営業活動を通してトークスキルを身につけられました。本当に挑戦してよかったです。

企画から運営まですべて中学生が舵取り!「経営者講演会」の舞台裏

――続いて宮古島で主催した「経営者講演会」についてお話をうかがいます。そもそもどのような講演会だったのでしょうか?

大熊さん:宮古島の活性化のために開催したイベントです。「雨の日に遊べる場所が少ない」「外国人観光客への対応が不十分」といった宮古島の観光課題と向き合って、レオクラブ宮古島のみんなとまちづくりに関わりたいと考えていたんです。

辻くん:ただ、僕たちと同世代でビジネスについて話せる仲間があまりいないことに気づきました。

宮古島でビジネスに関心を持つ中高生が増えれば、もっと多くの若者をまちづくりに巻き込めるかもしれない。その第一歩として、学生向けに経営者講演会を開催することにしました。

辻くん:イベントは二部構成にして、第一部は宮古島出身の若手起業家、第二部はタカラトミーの部門責任者やパタゴニア日本代表の方を講演者としてお呼びしました。特に第一部は、イベントのターゲットである同世代の学生たちに親近感を持ってもらうほうが話が伝わりやすいと考えて、企画したものです。

今回、講演者の選定から協賛集め、会場予約まですべて自分たちで行いました。特に会場探しには苦労しました。良い会場を見つけても、予約がすでに埋まっていることも多くて…。「え、どこも空いてないじゃん…!」と、かなり焦っていました。

大熊さん:私は意図的に“丸投げ”の姿勢をとっていたんです。つまずきそうな場面も予測できましたが、最後まで見守り、本当に行き詰まったときだけ助け舟を出す形にしました。思い通りに進まない経験もしてほしかったからです。

――大変だったことも多かったようですが、その分得られたものも大きかったのではないでしょうか?実際に講演会を開催してみていかがでしたか?

辻くん:スケジュール管理や大人の方々とのコミュニケーション力が身についたと思います。企業訪問や教育委員会との交渉など、結構ハードなスケジュールだったので(笑)。

それに、イベント当日は起業している高校生の方々が来てくださり、仲良くなれました。同じ志を持つ仲間と出会えたのが何より嬉しかったですね。

子どもと向き合う大人へ。「子どもたちの限界を決めていませんか?」

――これまでレオクラブ宮古島の子どもたちを見守ってきた大熊さん。子どもたちの可能性を広げるために大切にしていることを教えてください。

大熊さん:絶対できると信じて子どもたちに任せることですね。

私自身、芸能界でいきなりプロとして活動した経験から、やってみると案外できることを身をもって知っていました。だから子どもたちが困難に直面しても、あえて冒険させる。このスタンスは昔から変わっていません。

砂川くん:僕たちも挑戦する機会をもらえて嬉しかったです。クラウドファンディングも、飛び込み営業も、子どもだけではできなかったと思います。

辻くん:大熊さんはいつも「できるでしょ」と背中を押してくれます。そういう関わり方が自分たちの成長に大きくつながっていると思います。

大熊さん:子どもたちの可能性は大人が思っている以上に広がっています。大切なのは、失敗しても大丈夫という安心感を与えながら、子どもたちの挑戦を根気よく見守ること。私も教育イノベーターとして、現在、公立学校とは違った新しい形の学校づくりに挑戦中です。これからも子どもたちが「自分にもできる」と実感できる機会を増やしていきたいと思います。

――子どもたちを信じて冒険させることの価値を、あらためて教えていただきました。素敵なお話をありがとうございました!

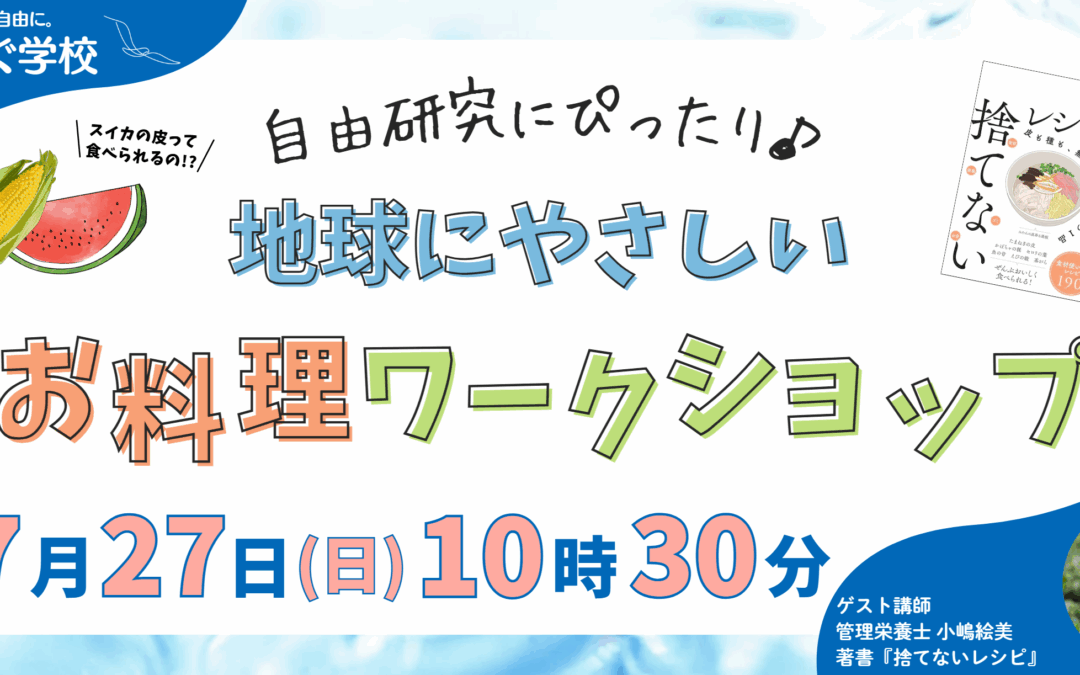

「夢つむぐ学校」は子どもたちの可能性を広げる新たな教育を楽しく模索する場所です。子どもから大人まで、さまざまなバックグラウンドをもつ仲間たちが参加しています。

新たな挑戦をはじめるのにぴったりなこの季節、あなたも一緒に「夢つむぐ学校」で活動してみませんか?

夢つむぐ学校制作メンバー

執筆:るて

編集:間宮まさかず