鉛筆や消しゴム、定規など、多くの子どもたちが学校で日常的に触れる文房具。

実は、一般的な文房具を使うことで学びづらさを感じている子どもがいる、ということをご存じですか?

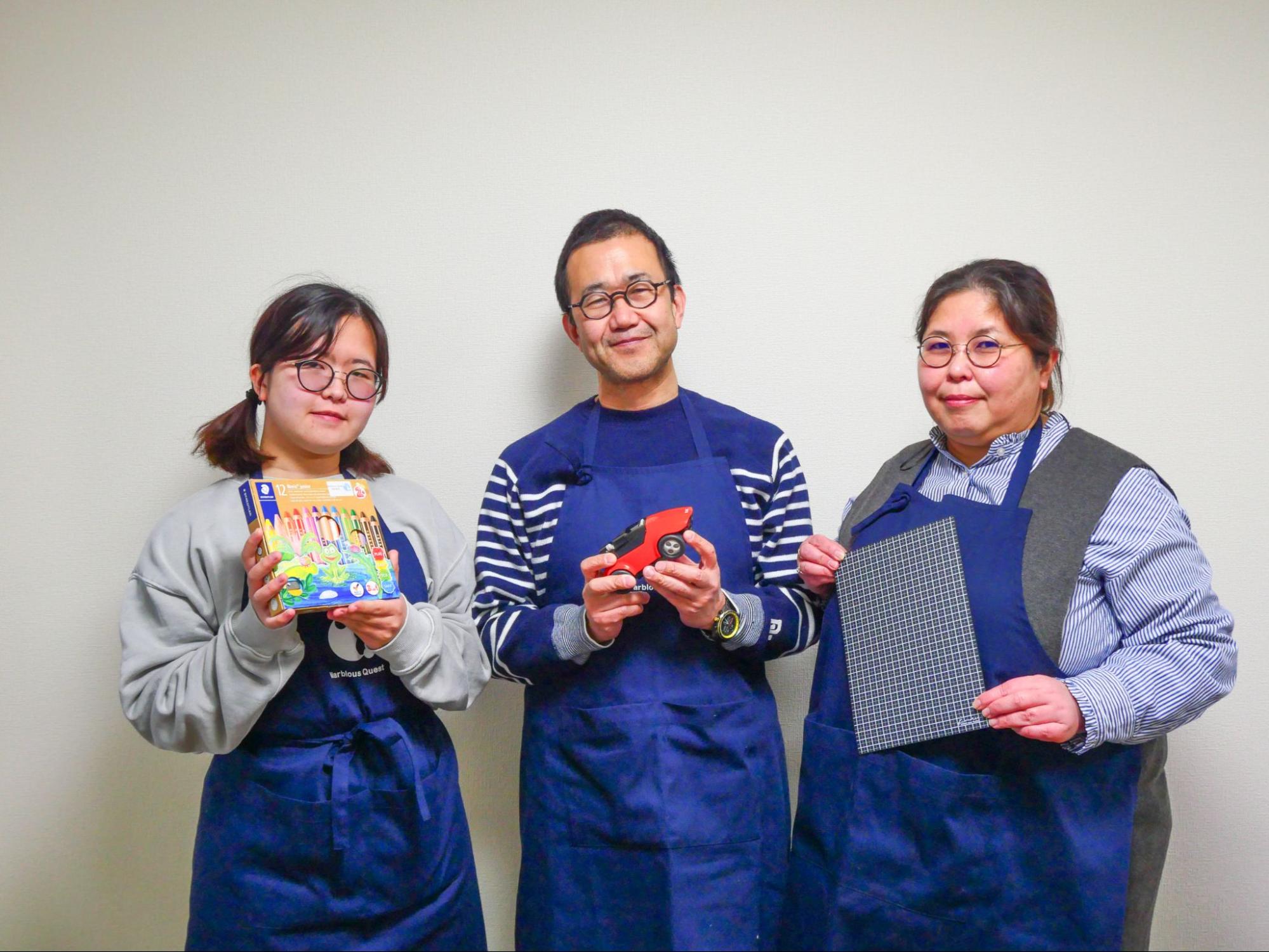

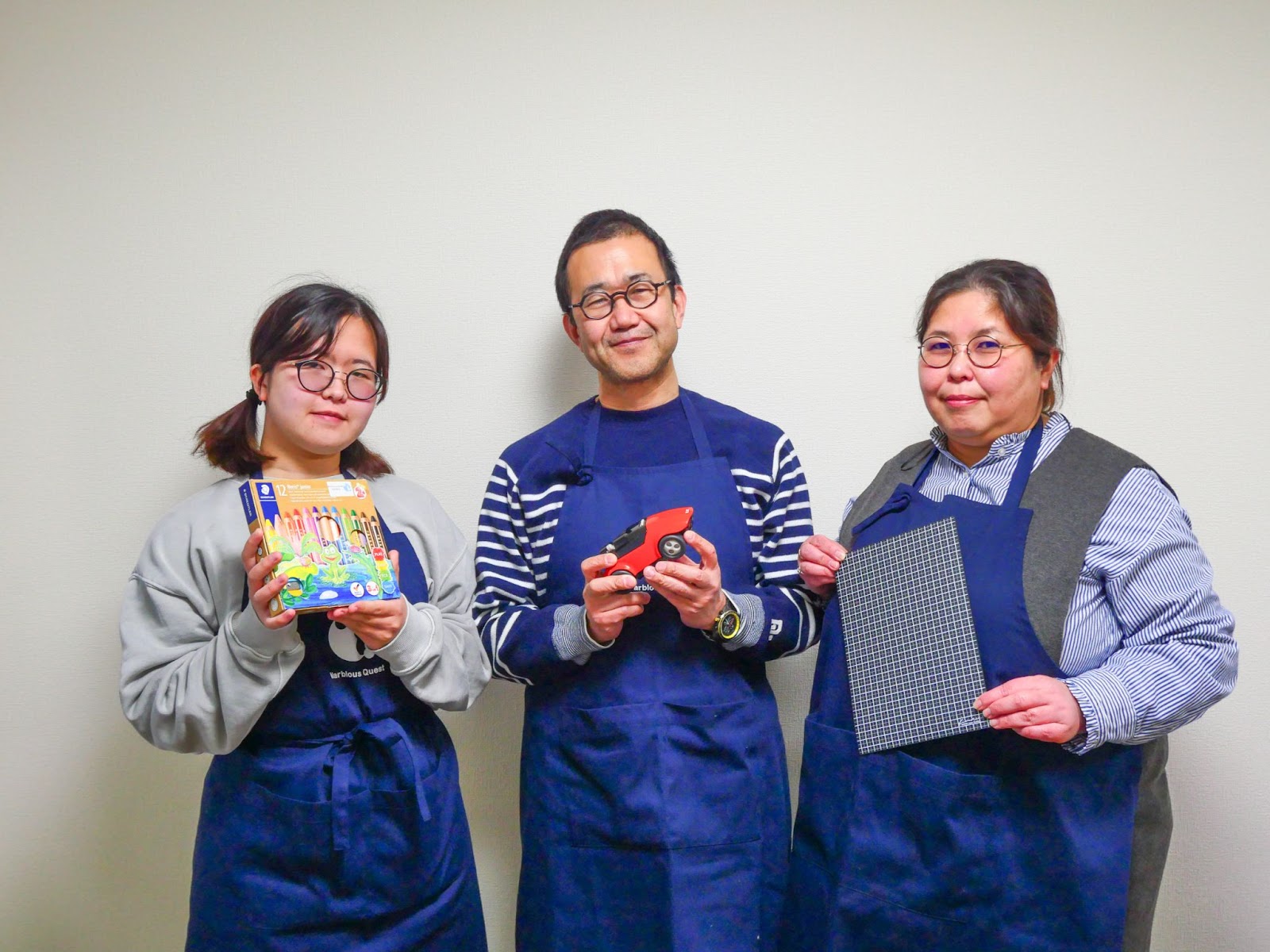

今回取材したのは、自分に合った学び方を支援する家族経営の合同会社「Marblous Quest(マーベラス・クエスト)」の3人です。

同社は、発達特性の関係で多くの人と同じ学び方が難しい子どもにも「学ぶことは楽しい」と知ってほしい、という思いを胸に、身近な文具を学びやすくするためのコンサルティングや文房具の紹介・発信事業などを行っています。

あなたの身近にも、道具の問題で学びづらさを感じている子どもがいるかもしれません。そして、その困りごとは、少しの工夫で改善できる場合があります。

誰もが学びやすい世の中に関心のある方は、ぜひ読んでみてください。

| Marblous Quest 「すべてのプロダクトをユニバーサルに 『みんな』が自分らしく生きる社会へ」をミッションに、文房具の紹介・販売を通じて、子どもたちの学び方に関するワークショップやセミナー、販売を中心に担当。業務執行社員は4名、4人家族がそれぞれの専門性を持って社業に励んでいる家内制手工業な会社。 X|note|公式サイト |

| 松谷 正大さん(代表社員兼CEO / 愛称:ぴろさん) 松谷家の父親。福祉施設を専門とする一級建築士であり、教育大学大学院で障がい者グループホームの設計を研究中。 松谷 真由美さん(業務執行社員兼COO / 愛称・チョコさん) 松谷家の母親。Marblous Questが開催するセミナーやワークショップの講師を多く担当。大学院(教育学)の修士課程に在籍し、全ての子どもたちが学びにアクセスしやすくするための研究に従事。 松谷 周香さん(業務執行社員兼CSMO / 愛称・@PPさん) 松谷家の長女(第二子)。Marblous Quest専属コピーライター。2025年4月から作業療法士を目指して大学に入学予定。学習障害(読み・書き)当事者。 |

子どもたちの困り感が創業につながった

―― 現在の事業について教えてください。

正大さん(父親):主な事業は、発達特性などの関係で一般的な文房具での学習が難しい子どもたちに役立つ情報発信です。「この文具はこう使うと学びやすくなる」「実は介護用品だけど、文具として使うと便利」といった情報を集めて発信しています。また、教育機関や学習障がい(読み書きや計算に困難のある特性)の支援団体と連携してワークショップやセミナーを開催しています。

―― 創業のきっかけについて教えていただけますか?

真由美さん(母親):きっかけは長男・長女の学校生活での経験です。2人は手先の感覚や力加減の調整が難しいという特性があり、日々の学習をサポートするなかで、文具選びの重要性に気づいたんです。

周香さん(長女):自分に合う文具を見つけるのは本当に苦労しました。ボールペンなら試し書きができても、消しゴムの消し心地、定規で線を引く感覚、はさみの切りやすさなどを試せる場所はほとんどありません。

正大さん:子育てを通じて気づいたのは、一般的な学習方法では学びづらさを感じる子どもたちがいるということ。読み書きが苦手だったり、情報を処理する方法がまわりの子と違ったりして、同じ教材や文具では学習に参加しにくい、つまり「学びにアクセスする」ことが難しい子どもたちは、実は身近に多くいます。

一方、私は福祉施設設計の一級建築士を生業としながら、社会人大学院生として「障がい者グループホームの設計」を研究しています。妻も同じく大学院で教育学を専攻し、子どもたちの学びやすさを研究中。そして長男は工学系、長女は作業療法を学んでおり、二人とも読み書き障がいの当事者です。

この「建築×教育×工学×作業療法」という家族の強みと当事者経験を掛け合わせて何かできないかなと思い、2023年6月に「Marblous Quest」を創業しました。

「紙を手で押さえながら文字を書く」はマルチタスク!得意・不得意に合わせて学べる教材の工夫

―― イベントなどでさまざまな文具を紹介しているMarblous Questさん。とくに人気の高い商品を実際に見せていただけますか?

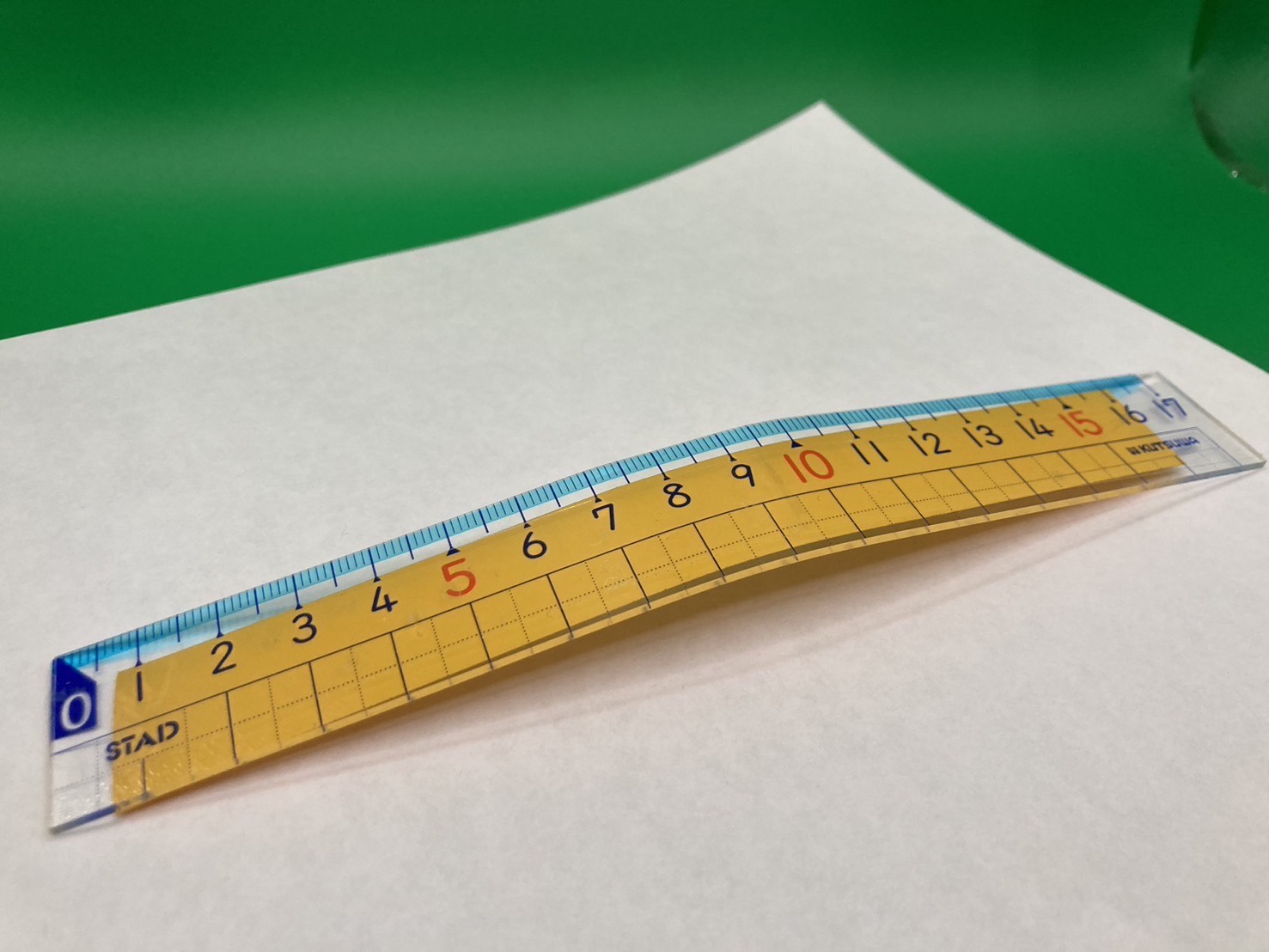

正大さん:まずはこちらをご覧ください。

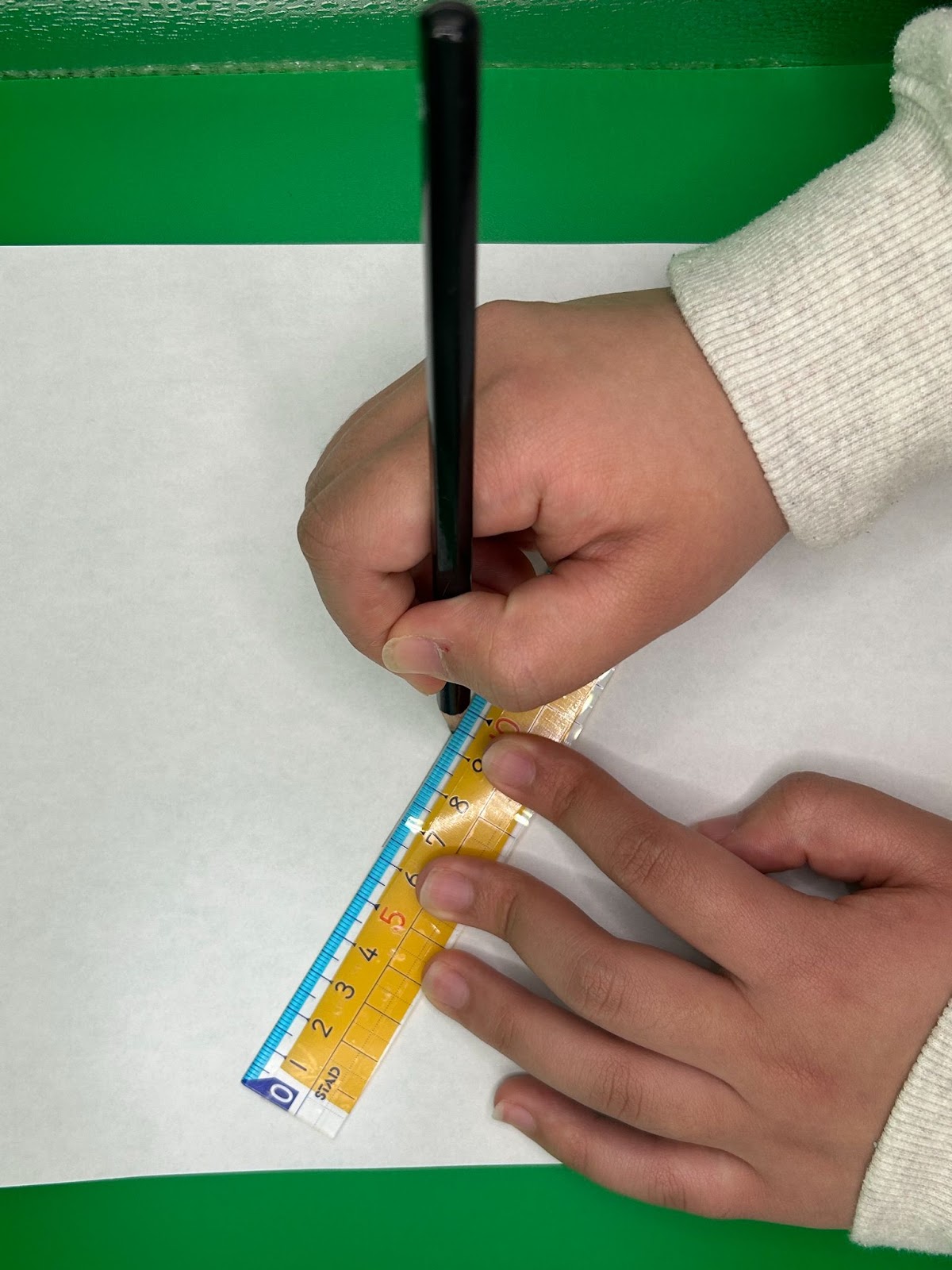

―― 定規が曲がっていますね。これは…?

正大さん:市販の定規をライターで炙って曲げたものです。実は、定規を使って線を引くとき、私たちは複数の動作を同時にしているんです。左手で定規を押さえる、右手で柔らかく線を引く。この二つの動作を同時にするのは、手先の感覚に困難のある人にとって、実はすごく難しい作業なんですよ。

真由美さん:定規を押さえる力加減がわからなくて、線を引きながら定規が一緒にずれてしまう子もいます。でも、この曲がった定規なら、まず「定規がまっすぐになるまで押さえる」という力加減の基準ができるんです。そのうえで、まっすぐ線を引く練習ができます。

―― なるほど!苦手な動作を一つひとつ分解して練習できるんですね。

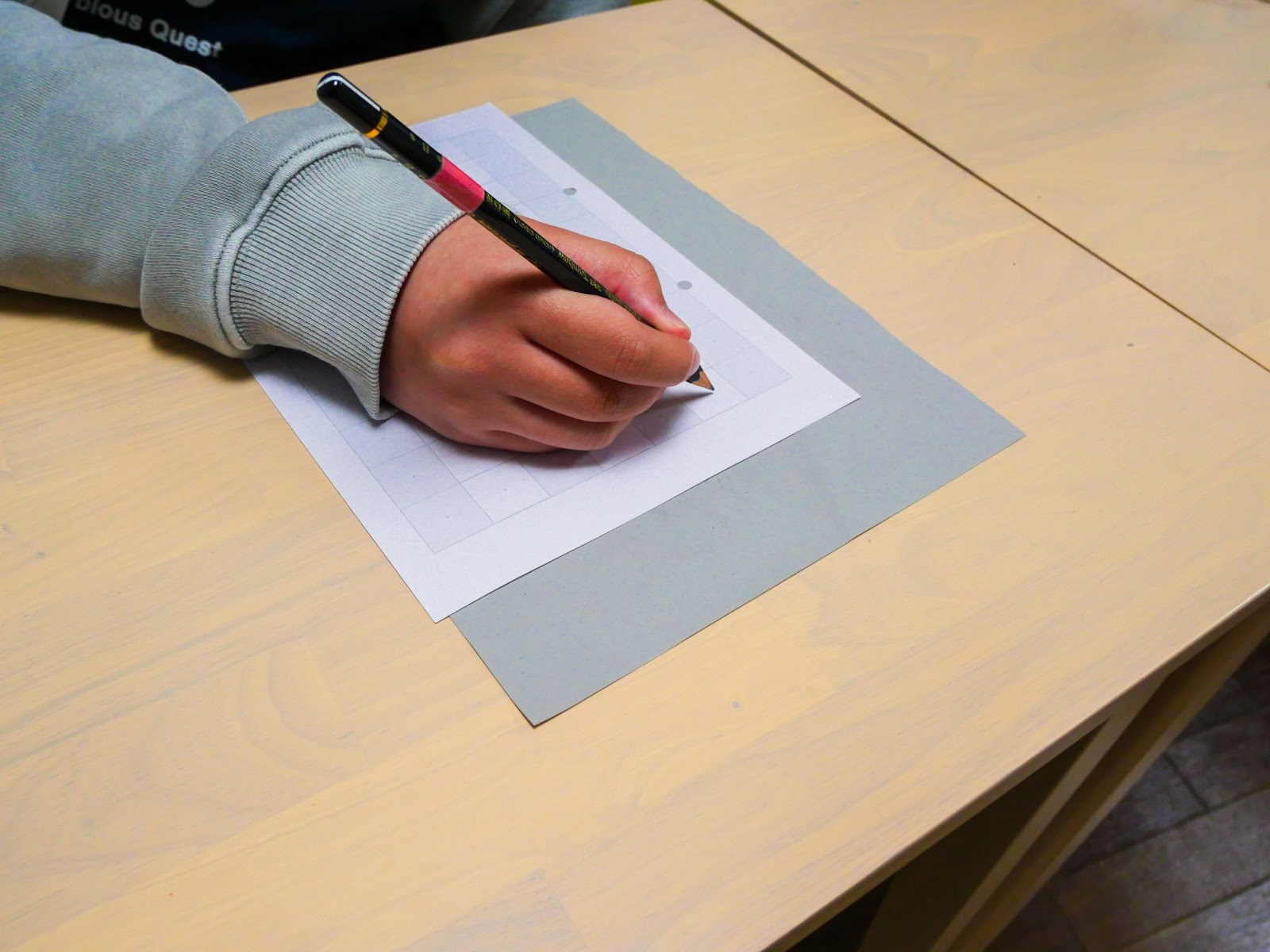

正大さん:次は、こちらを試してみてください。滑らない下敷きです。まずは下敷きを使わず、紙も手で押さえずに「片手で」文字を書いてもらえますか?

―― (試してみる)あ、紙が動いてしまって、うまく書けないです…。

正大さん:では、この下敷きを敷いて、もう一度やってみてください。

―― 紙が全然滑らない!片手でも綺麗に書けます!

真由美さん:「紙を押さえながら」「文字を書く」というマルチタスクが難しい子には、この下敷きが大活躍します。紙が固定されるので、「文字を書く」ことだけに集中できるんです。そうすることで、ストレスを減らしながら学習を進められます。

―― 車の形をした可愛らしい文具もありますね。こちらは…?

周香さん: 車型の鉛筆削りです。このように、車を前後に動かすだけで鉛筆が削れるんです。子どもたちにも人気なんですよ。

真由美さん:公園で遊ぶ機会が減ったせいか、手首が固くて鉛筆削りを回すことができない子どもが増えています。でもこの鉛筆削りなら、回す動作をせずに、しかもおもちゃの車を走らせる感覚で楽しく削れるようになるんです。

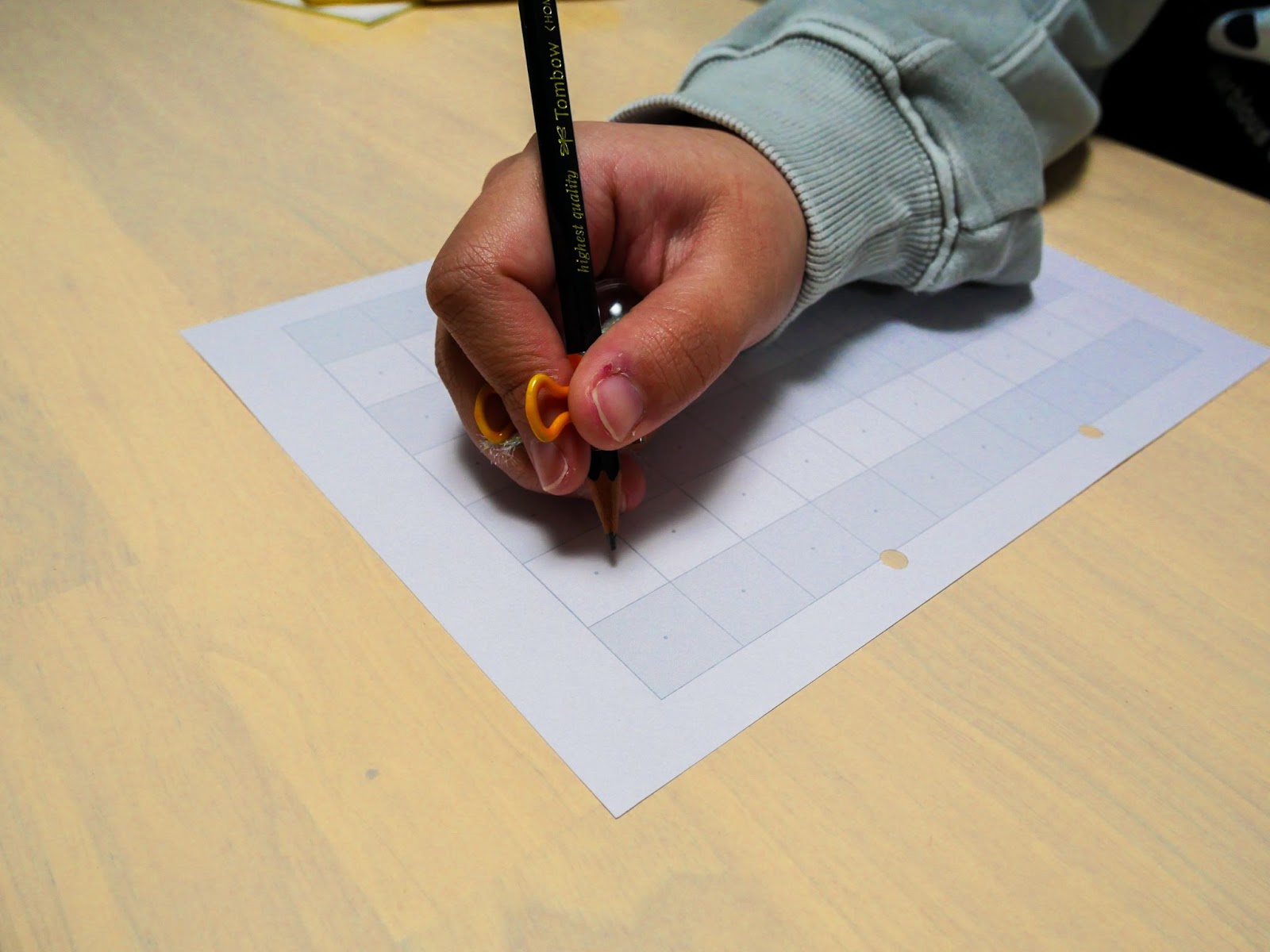

―― 便利な文房具がたくさんあるんですね。こちらはどうやって使うのでしょうか?

周香さん:駄菓子についてくる鈴にクリップをつけたものです。これを装着したうえで鉛筆を握ると、鈴がほどよく手の中に空間を作ってくれて、正しい持ち方をしやすくなります。

「特性に合わせた文具の工夫」と「学校のルール」の両立がカギ

―― 便利な文具をたくさんご紹介いただきました。このように豊富なアイデアの源泉はどういったところにあるのでしょうか?

真由美さん:私たちのアイデアの原点は、子どもたち一人ひとりの「学びたい」という気持ちです。常に「どうすれば子どもたちが楽しく学べるか」ということを考えていました。うちの子どもたちも学習面でさまざまな壁にぶつかることがあったので、そこから生まれたアイデアがたくさんあるんです。

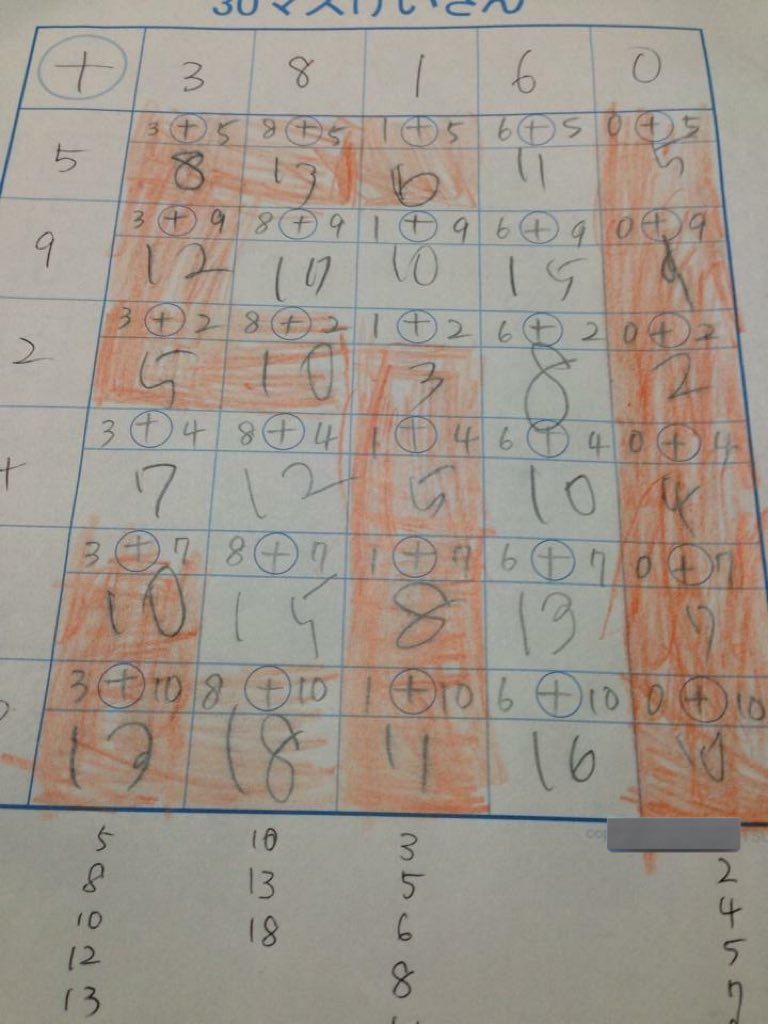

周香さん:私が苦労したのは100マス計算です。たとえば「3×8」の答えを書こうと視点を移動しているうちに、最初に見た数字を忘れてしまうんですよね。そこで母が作ってくれたのが、オリジナルの計算シートでした。

真由美さん:こうした経験から、子どもたち自身が「自分はこうすればできる」と気づいていくプロセスを大切にするようになりました。そうした想いから、次々と新しいアイデアが生まれていったんです。

ただ正直なところ、学校という環境ではさまざまな壁にぶつかることも多かったです。子どもが学びやすいようにと文具を工夫しても、先生によっては、「目立つから」「みんなと違うから」「まわりの子が羨ましがるかもしれないから」と持参を許さないこともあって。いかに学校のルールを尊重しながら、子どもたちの困り感に対応できるか、かなり試行錯誤しましたね。

一人ひとりの「自分に合ったツール選び」をサポートしたい

―― Marblous Questさんの今後の展望を教えてください。

真由美さん:今後は、より一人ひとりのお子さんに時間をかけて向き合う機会を作りたいなと考えています。

今取り組んでいるようなイベントでの出展はもちろん続けていきたいのですが、限界を感じる部分もあって。限られた時間に対して来場者が多く、一人ひとりに時間をかけて対応するのが難しいんですよね。

一人のお客様にある程度まとまった時間を確保していろんな道具を試してもらい、最後はオーダーメイドのお道具箱ができる。そんなサービスを提供できたらいいなと思っています。

周香さん:今は外部の機関と連携してイベントを行うことが多いのですが、今後は自社単独でのイベント開催にも力を入れ、より自立した事業運営を目指していきたいですね。そのなかで、今まで以上に一人ひとりのお客様に寄り添える仕組みを整えていきたいと考えています。

正大さん:社員である家族それぞれの専門性を活かして、文具以外にも事業を広げていきたいです。妻が持つICTを使った支援のノウハウ、長男である知直の材料工学とコンピュータデバイスの研究経験、周香の作業療法学の知識、私の一級建築士としての技術。4人が違う武器を持っている点がMarblous Questの強みだと考えているので、それらを活かしてさらに「ユニバーサルなプロダクト」への事業展開を目指しています。

―― 本日はありがとうございました。最後に、ユニバーサルデザインのプロダクト発信を続ける企業の立場から、教育現場に発信したいことを教えてください。

正大さん:大学院で教育学を学んでいて感じるのは、「誰もが学びやすい環境づくり」に関する理論は、アカデミックな場ではかなり整ってきているということです。こうした知見が、学校現場にも少しずつ共有されていくといいなと思っています。

周香さん:多様性が大切にされる今の社会で、学び方も一人ひとり違うということがもっと広く知られていくといいなと思います。今はまだ先生によって対応が違う場合もあると思うので、すべての子どもたちの学びやすさに目を向けてくれる先生がこれからもっと増えていくと嬉しいですね。

真由美さん:すべての子どもたちが学ぶ楽しさを感じられる学校になってほしいなと思います。学習に困り感のある子に「できないならやらなくていいよ」と言うのは、優しさからなのかもしれませんが、その子が学ぶきっかけを失ってしまうことでもあるんです。

周りと同じ方法で学べなくても、自分に合ったやり方さえ選べれば自主的に学び始める子どもはたくさんいます。子どもたちは本来、「学びたい!」という気持ちを持っているんです。だからこそ、学ぶ手段の自由が広く認められ、多くの子どもたちが楽しく学べる世の中になってほしいなと思います。

* * *

活き活きと商品を紹介するMarblous Quest松谷さんご一家の様子からは、熱意をもって事業に取り組んでいらっしゃることが伝わりました。

「すべてのプロダクトをユニバーサルに」というミッションのもと事業を展開するMarblous Questさんの今後がますます楽しみです。

あなたの身近にも、生まれつきの特性で学びづらさを感じている子どもたちがいるかもしれません。そしてその困り感は、ちょっとした工夫で解決できるのかも。

「夢つむぐ学校」は、「新しい教育をつくる人と、自分らしい未来を探す人が出会う場所」として、多様な学びの選択肢を示し、可能性を広げていくための情報を発信しています。

この記事が、あなたと新しい教育の出会いの場になれば幸いです。

夢つむぐ学校制作メンバー

取材・執筆・撮影:とまりしゅんた

編集:間宮まさかず